La compression fréquentielle est l'une des cinq stratégies d'abaissement fréquentiel proposées par les fabricants. Nous vous présentons ci-dessous quelques informations et conseils de réglage utiles pour vos adaptations.

Les stratégies d'abaissement fréquentiel

Toutes ces stratégies ont pour but d'abaisser des hautes fréquences inaudibles dans une zone fréquentielle plus basse, afin de les rendre audibles par l'amplification.

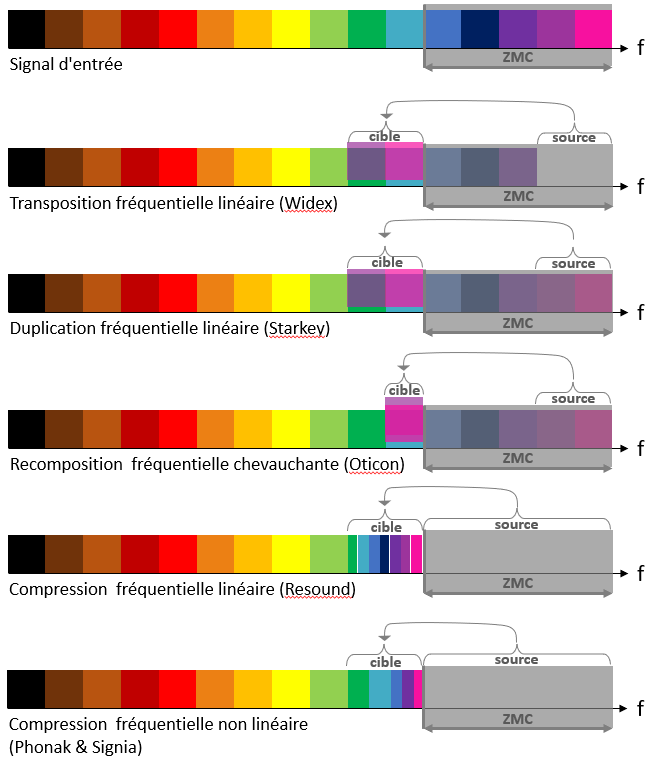

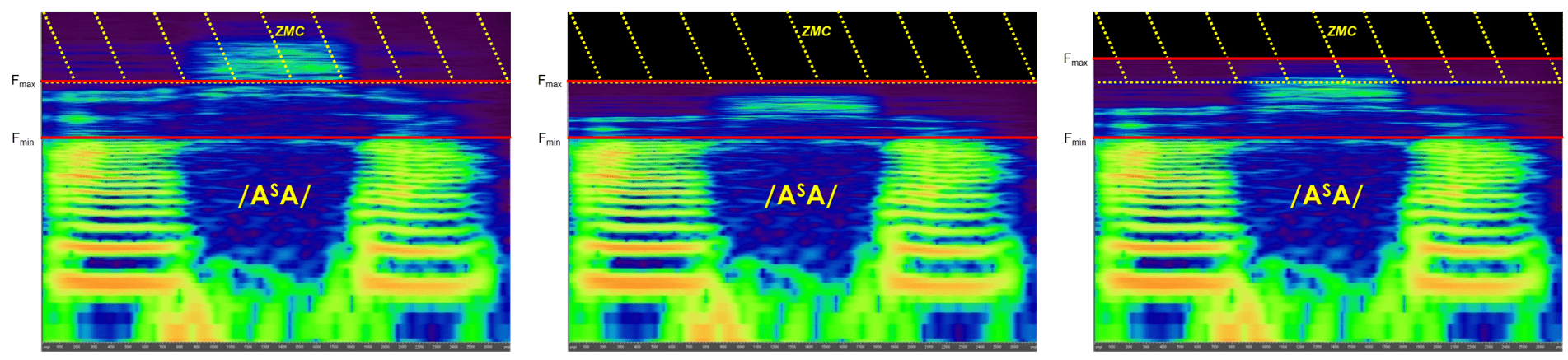

En Figure 1, une comparaison visuelle des différentes stratégies proposées par les fabricants. Les compressions fréquentielles sont les stratégies dont la région source est la plus large, englobant dès lors le plus d'informations spectrales utiles.

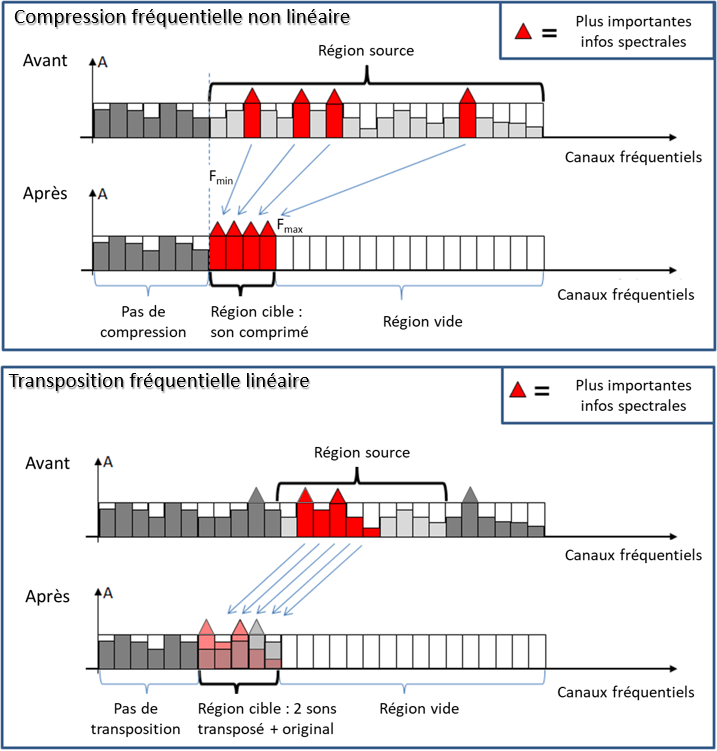

La compression fréquentielle non linéaire privilégie les informations spectrales importantes, càd émergentes, de façon à pouvoir comprimer moins fortement et assurer ainsi une meilleure qualité sonore [Fig. 2].

Critères d'inclusion et d'exclusion

La compression fréquentielle est utile dans deux cas :

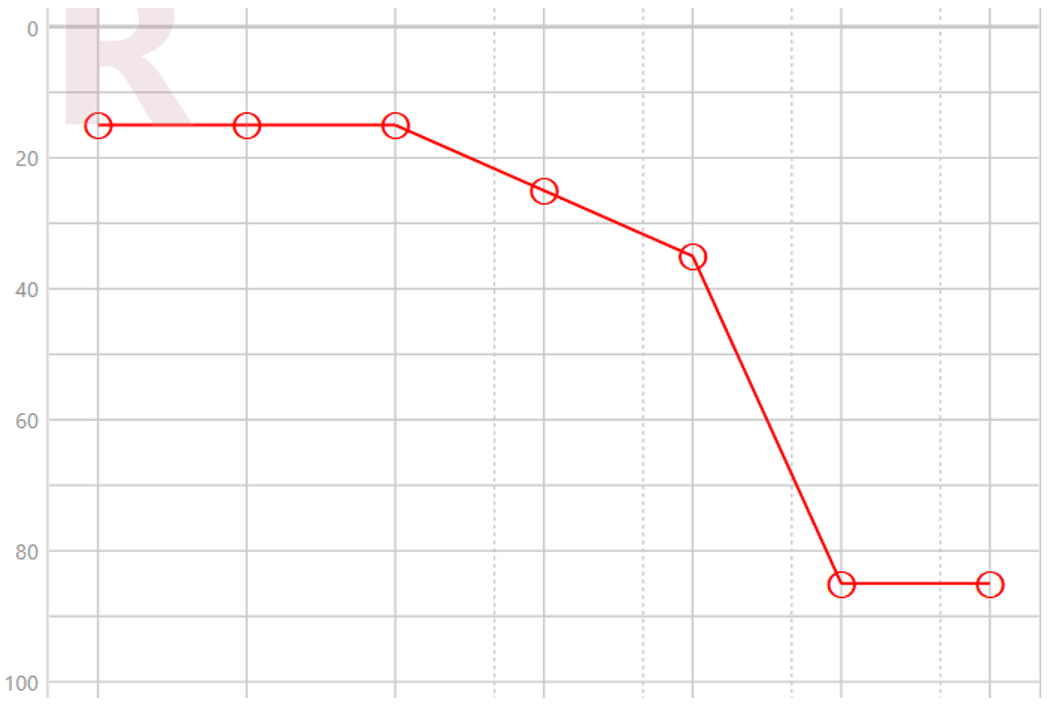

- Quand il y a probabilité de zone morte cochléaire (ZMC) [Fig. 3] selon les critères de Moore (pente à 50 dB par octave avec perte HF > 80 dB).

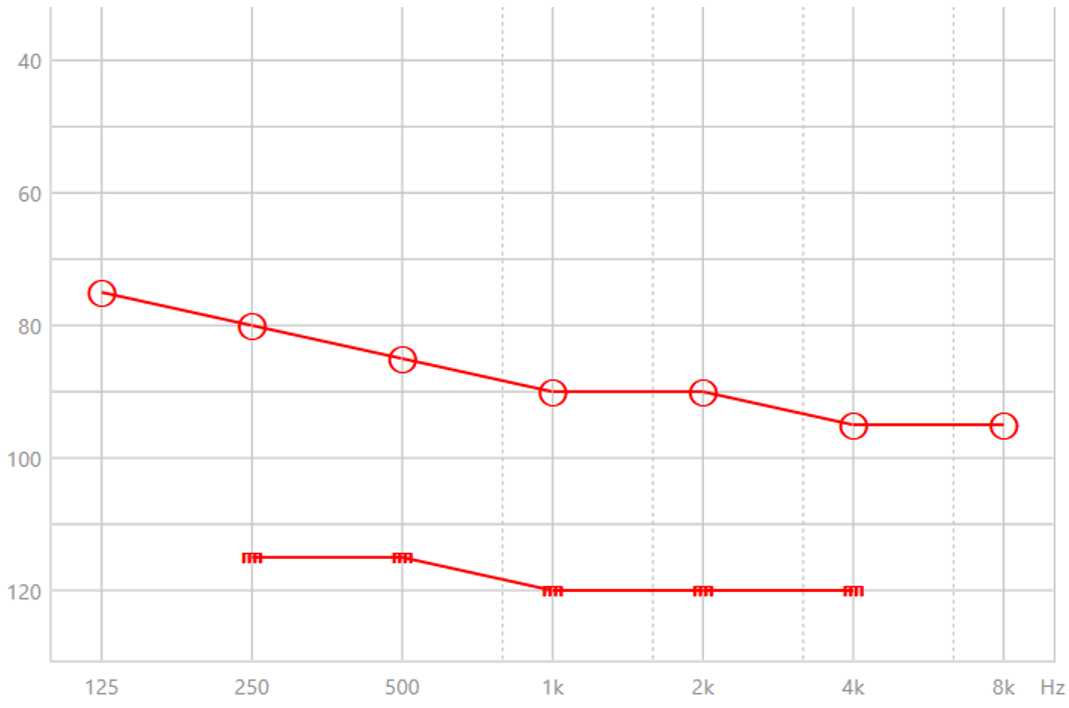

- Lorsque la perte des hautes fréquences est trop importante (>90 dB) pour être récupérable [Fig. 4].

Dans ces deux cas, elle sera automatiquement activée, et ajustée en fréquence, par le préréglage.

Hormis ces deux cas, Signia n'active pas la compression fréquentielle, elle ne sera pas activée non plus pour tous les primo-appareillages (préréglage "Nouveau"), pour laisser une chance au cortex de se "reconnecter" avec les hautes fréquences.

La région source comprend tous les sons supérieurs à Fmin, et la région cible de compression fréquentielle s'étend de Fmin à Fmax [Fig. 2]. Il n'y a pas de stimulation acoustique au-delà de Fmax.

Signia n'utilise pas la compression fréquentielle non linéaire en tant que stratégie anti-Larsen, sur des presbyacousies. En cas de perte des aigus sévère mais récupérable, nous préconisons - de préférence à la compression fréquentielle - une réduction de l'aération du conduit associée à une insertion plus profonde de l'embout dans le conduit.

Critères d'adaptation

Afin de respecter la cohérence fréquentielle globale de l'information sonore, et particulièrement vocale, il est indispensable d'activer la compression fréquentielle sur les deux oreilles ensemble, ou sur aucune des deux. Jamais de compression fréquentielle sur une seule oreille.

Et ce sera toujours la meilleure oreille qui décidera de l'activation ou non de la compression fréquentielle. Si la meilleure en a besoin on l'utilisera pour les deux ; et si la meilleure n'en pas besoin on ne l'activera sur aucune des deux, même si l'autre en aurait besoin.

Critères et conseils de réglage

C'est aussi la meilleure oreille qui imposera ses réglages, Fmin et Fmax, à la mauvaise oreille. En effet, il est nécessaire qu'un son aigu abaissé soit perçu à la même fréquence aux deux oreilles, toujours pour préserver la cohérence binaurale des sons et des voix.

Nous vous conseillons de ne pas apporter de modification aux valeurs Fmin et Fmax avant que le patient n'ait eu au moins ses deux premières semaines d'expérience auditive avec la compression fréquentielle. Le patient doit progressivement s'habituer à une sonorité nouvelle.

Cependant, si après une quinzaine de jours d'utilisation le patient se plaint de qualité sonore dans les aigus brouillée, confuse ou pas assez nette, vous augmenterez un peu Fmax. Cela réduira la quantité d'information HF perçues par le patient, mais celles qui resteront audibles seront plus naturelles parce que moins comprimées [Fig. 5].

Généralement vous éviterez de réduire Fmin pour ne pas modifier plus d'éléments vocaux moins aigus. Cependant, si après avoir remonté Fmax le patient rapporte toujours une qualité sonore globalement dégradée, vous pourrez diminuer un peu Fmin.

Les bénéfices attendus de la compression fréquentielle

Le premier bénéfice attendu est une extension fréquentielle de l'audibilité. Des sons de hautes fréquences auparavant inaudibles au patient redeviennent immédiatement perceptibles. L'environnement sonore du patient s'en trouve enrichi, plus complet. Par exemple redécouvrir le chant aigu des petits oiseaux lors d'une balade en forêt, ou bien réentendre le carillon de la porte d'entrée. Ces sons aigus peuvent dans certains cas être réellement très importants, comme les bips des scopes de monitoring des malades pour l'infirmière.

Le second bénéfice est qu'avec l'audibilité des hautes fréquences, on peut espérer améliorer - à terme - l'intelligibilité, après rééducation.

Sur les pertes en pente de ski, la privation sensorielle des hautes fréquences - généralement sur plusieurs années - crée une réorganisation corticale par plasticité cérébrale. Il y a donc une plus forte densité neuronale affectée à la zone fréquentielle située autour de la fréquence de coupure de l'audiogramme. Ainsi, la discrimination fréquentielle dans la zone comprimée est possible.

Plus la perte est ancienne, plus l'oubli de l'interprétation des informations de hautes fréquences sera important. Avec la compression fréquentielle, le patient entendra à nouveau ces hautes fréquences, mais elles seront déformées et il devra impérativement se recréer de nouvelles références acoustiques fréquentielles, et les mémoriser, avant d'espérer pouvoir interpréter correctement les phonèmes aigus.

L'amélioration potentielle de l'intelligibilité nécessite un temps de rééducation plus ou moins long, et ne peut qu'être progressive au fur et à mesure du stockage en mémoire des mots de la vie courante passés par le filtre déformant de la compression fréquentielle. Ce temps de rééducation peut prendre de 2 semaines pour un patient jeune, à plus de 2 mois pour un patient plus âgé. Le gain d'intelligibilité n'est donc pas systématique, et dépendra de la largeur de la ZMC (fréquence de coupure de l'audiogramme), de l'âge du patient (plasticité cérébrale), de l'ancienneté de la perte (oubli des sons aigus), et de la volonté du patient à porter le plus possible ses aides auditives.

Ne faites donc jamais une vocale de contrôle juste après la mise en place d'une compression fréquentielle, pour ne pas décourager le patient par un score décevant.

M'abonner à la newsletter